本文

国民健康保険 加入脱退の手続き

手続きについては本庁保険年金課、各支所、各総合支所にておこなっています。

国民健康保険に加入する前に

退職後の健康保険には、「国民健康保険」、「健康保険任意継続」、「家族の健康保険の被扶養者」の3つの選択肢があります。

詳しくは「国民健康保険に加入する前に」のページをご覧ください。

国民健康保険に加入するとき

| こんなとき | 持参するもの | |

|---|---|---|

| 下関市に転入したとき |

|

|

|

|

|

| 子供が生まれたとき |

|

|

| 生活保護が廃止されたとき |

|

|

※異動連絡票を前住所地で交付された方は異動連絡票を窓口で提出してください。

- 世帯主は、上記のような場合は14日以内に必ず届出をしてください。届出が遅れた場合、保険料をさかのぼって納めていただいたり、医療費が全額自己負担となります。

- 新規に加入された場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方には資格情報のお知らせを郵送いたします。登録されていない方には資格確認書を簡易書留郵便でお届けします。お届けまでには一週間程度かかる場合があります。

- 加入は世帯ごとになります。

- 国民健康保険では一家の一人一人が被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。

- 資格確認書および資格情報のお知らせは世帯主あてに郵送します。

- 保険料は世帯ごとに計算され世帯主あてに通知します。

- 世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族に国民健康保険の被保険者がいれば、その世帯の保険料は世帯主に納めていただくよう通知します。

- 職場の健康保険の被扶養者になれませんか?

- ご家族が職場の健康保険に加入している場合、以下の条件をすべて満たしていれば、その扶養家族になれる場合があります。

- 職場の健康保険に加入している方により主として生計をたてている3親等内の親族。

- 年収が130万円未満(ただし60歳以上や障害者の方は180万円未満)で、さらにその年収が職場の健康保険に加入している方の年収の2分の1未満の方。

- 職場の健康保険の被扶養者になると、被扶養者になった方の国民健康保険料の支払いがなくなります。しかも職場の健康保険に加入している方の保険料は基本的に増えません。詳しくは勤務先におたずねください。

国民健康保険から脱退するとき

| こんなとき | 持参するもの | |

|---|---|---|

| 他の市町村へ転出するとき |

|

|

|

|

|

| 生活保護が開始されたとき |

|

|

| 死亡したとき |

|

|

※脱退の手続きは郵送で受け付けできる場合があります。ご相談ください。

その他の手続き

| こんなとき | 持参するもの | |

|---|---|---|

| 擬制世帯主を変更するとき | 下記の『擬制世帯主変更』を参照してください。 | |

| 資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき | 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) | |

| 修学のため親元を離れるとき |

|

|

擬制世帯の世帯主変更

受付場所:本庁保険年金課または総合支所

擬制世帯とは、世帯主が職場の健康保険の被保険者であって、事情(世帯員に相当の所得がある等で世帯主の健康保険の扶養に入れない等)により世帯員が国民健康保険の被保険者となっている世帯のことです。このような世帯の世帯主を擬制世帯主といい、擬制世帯主は世帯員である国民健康保険の被保険者の保険料の納付義務や各種届出義務を負います。

擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主となることを希望する方は、擬制世帯主の同意があり、保険料を完納していて、世帯主変更後も保険料の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込める等、国民健康保険事業の運営上支障がないと認められる場合に限り、届出により世帯主になれます。

ただし、この世帯主変更後に、保険料の滞納があったり届出が正しく履行されない場合及び擬制世帯主であった方等、本来世帯主となるべき方が国民健康保険の被保険者となった場合は、変更前の擬制世帯主及び当該世帯主となるべき方を国民健康保険の世帯主とすることがあります。

持参するもの

資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者証、新世帯主の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、新世帯主のマイナンバーがわかるもの

※届出をされる場合は、一度お問い合わせをお願いいたします

高齢受給者証

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人には、病院などへ支払う医療費の自己負担割合(2・3割)を表示した資格確認書または資格情報のお知らせを交付しています。対象期間は70歳の誕生月の翌日(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日の前日までです。70歳の誕生月の月末まで(1日生まれの人には誕生月の前月末)までに、世帯主宛てに郵送します。

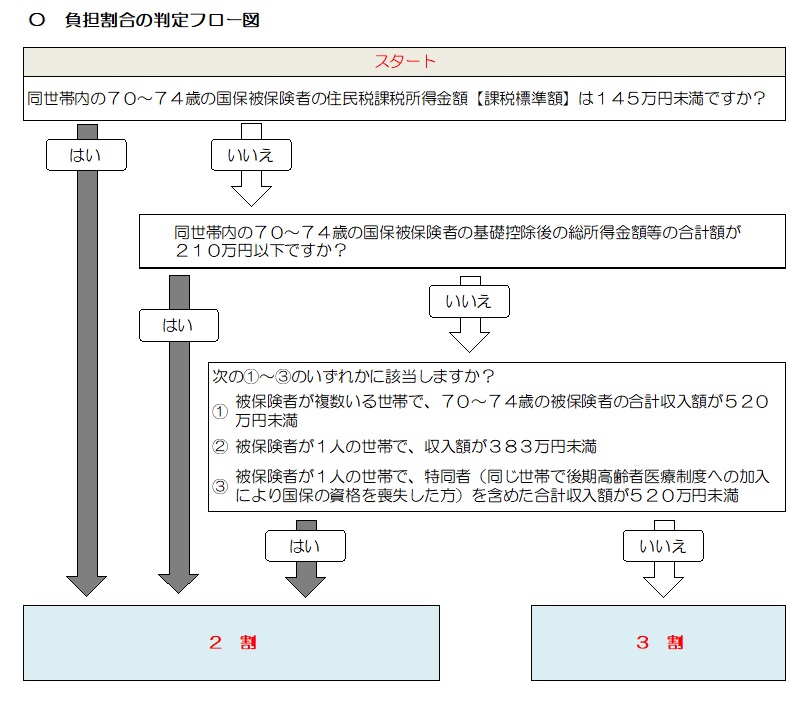

自己負担の割合は、毎年8月1日を基準日として、国民健康保険に加入している70歳以上の被保険者の基準日の属する年度の住民税の課税所得及び収入で判定し、一定以上所得者の方は3割、それ以外の方は2割になります。