本文

下関市の土地区画整理事業

1.下関市で行われた土地区画整理事業の資料の閲覧

本課で保管している施行完了地区の資料のうち、一部の換地図はホームページで閲覧可能です。詳細は下記のリンク先よりご確認ください。

↠換地図の公開HP /soshiki/75/132107.html

ただし、過去の事業のすべての資料が保管されているわけではないので、事前にお電話にて確認されることをおすすめします。

また、閲覧と同時に筆写は可能ですが、コピー機やカメラによる複写はできません。

しかし、どうしても複写したものが必要というのであれば、公文書公開請求をしていただきますと写しの交付が可能となります。ただし、交付には、手続きに2~3週間と複写代がかかります。

また、個人のプライバシーに関する情報等により公開できない情報もあります。

↠情報公開制度へ

下関市都市計画情報システムを利用すれば、対象としている宅地が土地区画整理事業の区域内であるのかそうでないのかを確認することができます。

↠(下関市都市計画情報システム入口(パソコン版)「しものせき情報マップ」)

2.土地区画整理事業のしくみ

(1)土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、道路や公園が不足していたり、宅地の形状が不整形で宅地としての土地利用上好ましくない場所を、公共施設の整備と同時に個々の宅地まで含めて整備する総合的なまちづくりの方法です。これによって生まれた、便利で快適な生活を地域の人々が平等に受けることができます。

(2)事業の特徴

土地区画整理事業には、次の3つの特徴があります。

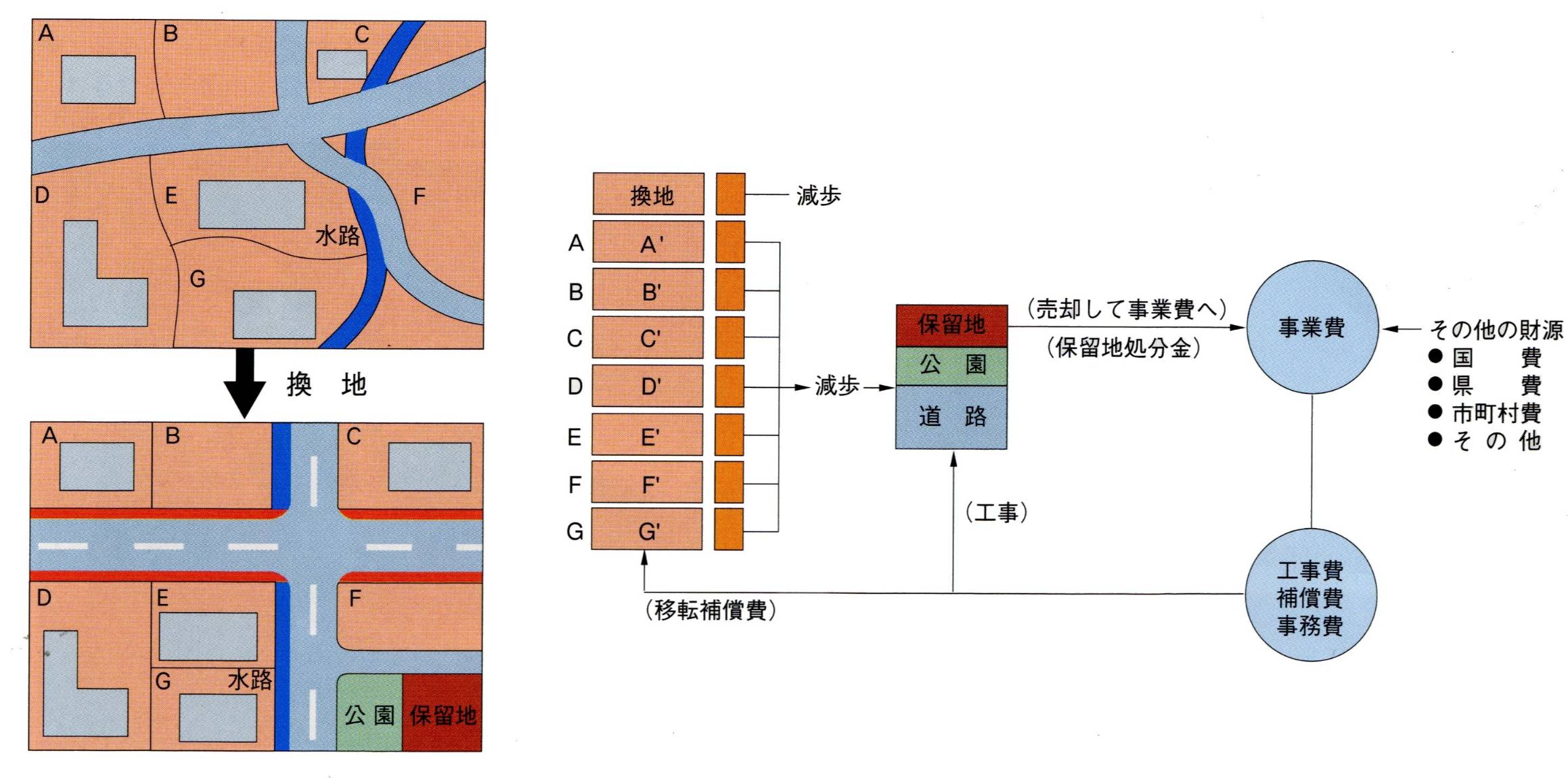

- 換地

道路、公園、広場などを整備すると同時に、安全で使いやすい宅地につくりかえるためそれぞれ元の土地を整形しなおし、元の条件に見合うところに配置換えをします。このように元の土地に対して新しく置き換えられた土地を「換地」といいます。 - 減歩

事業区域内で、新たに整備される道路や公園などにあたる土地は、換地を定めるときに、この事業の区域内の土地所有者が宅地の一部を出しあって負担することになります。これを減歩といいます。

また、事業費の一部にあてるために売却する土地「保留地」も、それぞれの土地から公平に出しあって生み出します。 - 権利の移行

区画整理の土地の上にある所有権、地上権、永小作権、賃借権などの権利は、換地へそのまま移ります。これを「権利の移行」といいます。このように権利関係は変わらないので、もとの生活状態を維持しながらまちづくりができます。

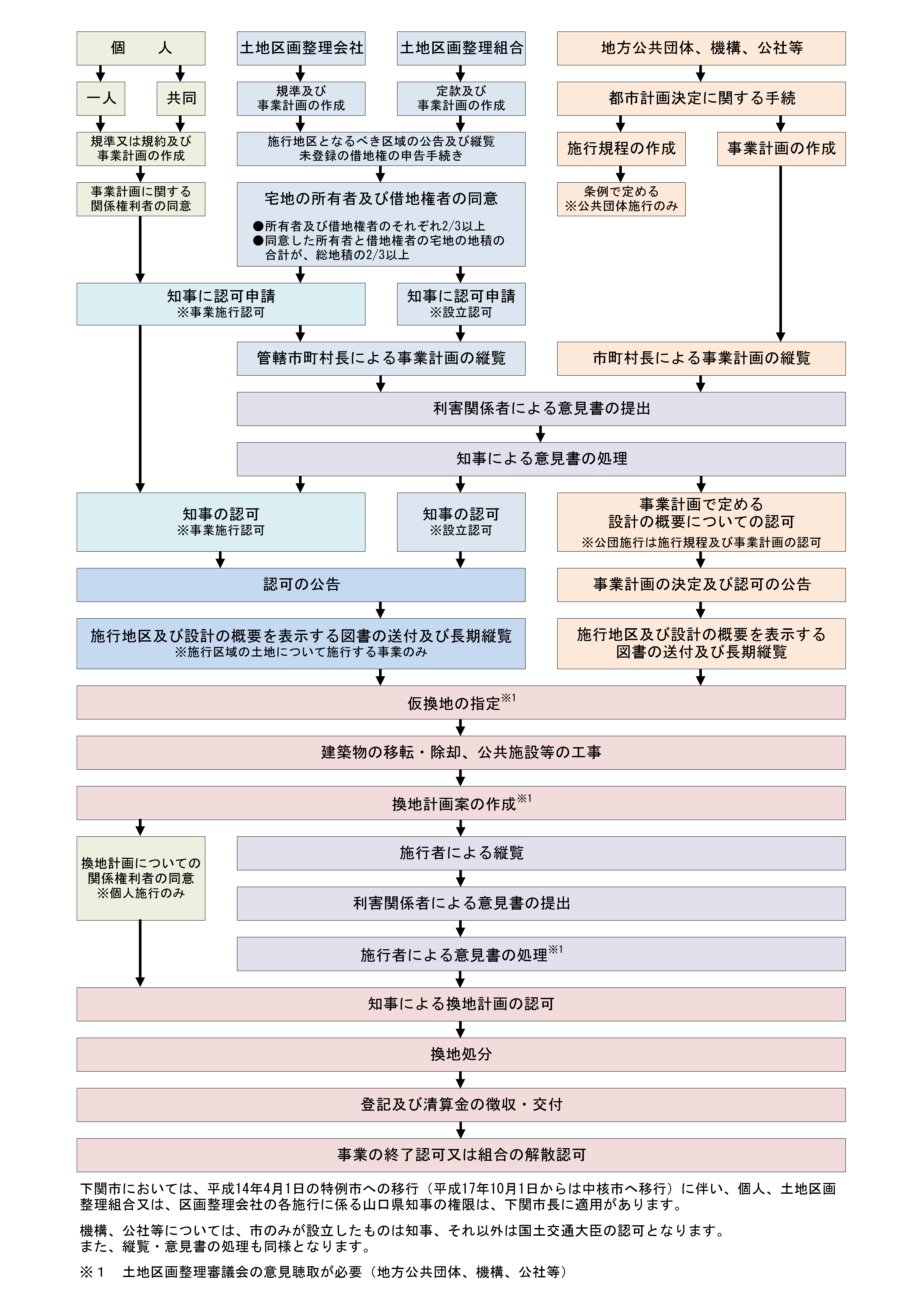

(3)事業の施行者

土地区画整理事業は、地区の状況に従って次のような施行者によって行われます。

- 個人施行

- 土地所有者または借地権者が1人または数人で共同して自らの土地について行うものです。

- 土地の所有権または借地権者の同意を得た者が、土地の所有権または借地権者に代わって行うものです。(同意施行)

- 組合施行

土地所有者または借地権者が7名以上で共同して土地区画整理組合を設立し行うものです。 - 区画整理会社施行

土地所有者または借地権者を株主とする、事業の施行を主目的とした会社が行うものです。 - 地方公共団体施行

市町村・都道府県が施行区域(土地区画整理事業を施行する目的で都市計画決定された地区)において、都市計画事業として行うものです。 - 行政庁施行

国にとって重要な施設の整備や災害復興などで急施を要すると認められる場合に、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が行うものです。 - 公社等施行

宅地の供給等を目的として、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が行うものです。

(4)事業の財源

事業を行うには、道路や公園などを整備したり、建物を移転したり、あるいは上下水道・ガスを布設するなど多くの資金を必要とします。その財源は地区内の土地所有者が減歩によって少しずつ出しあった土地(保留地)を売却して得る保留地処分金、都市計画道路の整備に要する費用としての国庫補助金、道路・公園・河川等の管理者が、新たに整備する公共施設の用地費として負担する公共施設管理者負担金、市単独の助成金※等があります。

※下関市土地区画整理事業助成規則

市街化区域として定められた区域内で施行する土地区画整理事業で、次のいずれにも該当する事業が含まれるものとする。

- 都市計画道路のうち、幅員12m以上の新設または改良に関する事業

- 施行面積が、10ヘクタール以上である事業

- 施行地区内において、道路、広場、公園、緑地、河川等公共の用に供する土地の面積の合計が、この施行地区の面積のおおむね25%以上を占める事業

(5)施行者別事業の流れ

(6)下関市内において、土地区画整理事業を行うための条件

- 都市計画法第5条第1項に定める都市計画区域内であり、下関都市計画区域内については都市計画法第7条第1項に定める市街化区域内であること。

ただし、都市計画法第7条第1項に定める市街化調整区域内であっても、同法第12条の4第1項に定める地区計画を定めることにより可能な場合もあります。

また、下関北都市計画区域内については、都市計画法第8条第1項に定める用途地域内であること。 - 施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。

ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、市街化区域内かつ施行地区界がDid地区(人口集中地区)よりおおむね100m以内の事業については1ヘクタール、それ以外の地区については2ヘクタールまで緩和することができます。

※Did地区は国土地理院のホームページにて「Did地区」と検索すると、平成27年国勢調査を反映した地図を閲覧することが可能です。 - 施行しようとする区域は、幅員6m50cm以上の公道に接すること。

(7)審査基準と標準処理期間

3.下関市の土地区画整理事業のあゆみと施行状況

あゆみ

下関市における土地区画整理事業は、旧耕地整理法を準用して、昭和7年に認可された西部地区及び生野地区の二つの組合施行区画整理事業に始まり、その後、随所で市街地整備及び宅地造成を目的とした民間施行による土地区画整理事業が行われました。

戦前では8地区188.8ヘクタール余りの事業が行われました。

戦後は、戦災復興(唐戸・南部、長府地区)において、約82.9ヘクタールの知事施行による土地区画整理事業に着手し、昭和38年に全工事を完了して、戦後の新しい都市開発の一歩を踏み出しました。

昭和29年に土地区画整理法が制定されてからは、公共施設の整備改善もさることながら、急増する宅地の需要に応えるために、本市では画期的ともいえる大規模宅地造成を、住宅公団の委託を受けて山の田地区で行いました。

その後、戦後の混沌とした時代を背景に無秩序に成長した超過密地帯である下関駅前地区に市街化整備を施行した都市改造事業に続き、新市街地造成と宅地供給を目的とした垢田土地区画整理事業を施行しました。また、山陽新幹線新下関駅開業に伴い周辺整備のため新下関駅周辺土地区画整理事業と、相次いで大型の都市整備事業を公共団体施行にて施行しました。

また、民間においても積極的な土地区画整理事業が進められ、個人施行30地区141.5ヘクタール、組合施行53地区660.8ヘクタール、公共団体施行7地区150.6ヘクタール、行政庁施行3地区106.5ヘクタール等が完成、快適な環境と豊かな住み良い都市づくりに大いに貢献しています。

近年の施行状況

現在、下関市において施行されている土地区画整理事業はありません。

公共団体施行の区画整理の特徴は、新市街地整備型・市街地再開発型及び大規模な都市計画道路等の重要公共施設施行型であり、組合施行の区画整理は、主に、周辺市街地整備型の事業となっています。これらは旧市内などの既成市街地から、勝山・川中地区など郊外型の新市街地に人口増があることを反映しているといえます。

また、近年、良好な環境に囲まれた高品位な住宅に対するニーズが高まっています。区画整理事業においても、地区計画・建築協定・緑化協定などを定めることにより、環境の良い新しいまちづくりを行うこととしています。

| 施行者別 | 完了(換地処分) | 施行中 | 合計 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 箇所数 | 面積(平方メートル) | 箇所数 | 面積(平方メートル) | 箇所数 | 面積(平方メートル) | ||

| 個人施行 | 30 | 1,414,713 | - | - | 30 | 1,414,713 | |

| 組合施行 | 53 | 6,607,847 | - | - | 53 | 6,607,847 | |

| 行政庁施行 | 3 | 1,064,636 | - | - | 3 | 1,064,636 | |

| 公共団体施行 | 7 | 1,505,999 | - | - | 7 | 1,505,999 | |

| 合計 | 93 |

10,593,195 |

- | - | 93 | 10,593,195 | |

4.換地処分証明願

換地処分が完了した地区について証明いたします。

申請者は、この土地の所有者もしくはその方に委任された方となります。土地の所有者である申請者が、換地処分時の所有者と異なる場合は、その事由が確認できる資料(土地登記簿(全部事項証明書)等)を添付することが必要となります。

必要なもの

1.換地処分証明願

2.発行手数料 1通 300円(銀行等で納付していただくことになります。)

3.委任状(代理人が申請するときには、本人の署名・押印のある委任状が必要となります。)