本文

介護保険Q&A

加入者

Q1 誰が介護保険に加入するの?

介護保険の被保険者となるのは、40歳以上の方です。

このうち65歳以上の方を「第1号被保険者」といいます。

また、40歳から64歳までの医療保険に加入している方を「第2号被保険者」といいます。

Q2 介護保険の保険証はどのようにして交付されるの?

下関市にお住まいの方が、65歳に到達されると、概ね15日以内に、介護保険被保険者証(介護保険証)を交付します。

下関市に転入された方についても、概ね15日以内に介護保険証を送付します。

65歳になられたことで届出をしていただく必要はありません。届出がなくても介護保険証及び介護保険料についての通知が住民票上のご住所に郵送されます。

詳しくは、「介護保険の保険証(介護保険被保険者証)の交付や届出について」をご覧ください。

要介護認定

Q3 どんな時に要介護認定を申請するの?

- 65歳以上の方(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで日常生活に介護や支援が必要な状態となり、介護保険サービスの利用を希望されるとき - 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要な状態となり、介護保険サービスの利用を希望されるとき

特定疾病

(介護保険法第7条第3項第2号、介護保険法施行令第2条)

- がん(がん末期)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗しょう症

- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症(ウエルナー症候群等)

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

Q4 要介護認定の申請方法は?

- 本人または家族等による申請

- 下関市介護保険課、各総合支所又は各支所で申請できます。

- 申請の際には、介護保険被保険者証を持参してください。

- 40歳以上65歳未満の方は、健康保険被保険者証の写しも提出してください。

- 事業者による申請代行

- 申請に行くことができない場合には、「居宅介護支援事業者」、「介護保険施設」又は「地域包括支援センター」等に申請を代行してもらうことができます。その際は直接電話などで各事業者へご相談ください。

申請書は、このページの一番下からダウンロードすることができます。

Q5 居宅介護支援事業者とは?

居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)は、要介護認定を受けられた方からの相談や介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。

また、利用対象者の身体状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定、使用方法や住宅改修に関する相談も受け付けています。

居宅介護支援事業者一覧へは、右部の「関連情報」の「県内の介護保険サービス提供事業者の検索」からどうぞ。

サービスの利用

Q6 介護保険のサービスを利用すると、どのくらいの金額を負担することになるの?

介護サービスを受けた場合、サービスにかかった費用の1割、2割または3割を負担することになります。

認定された居宅サービス支給限度額を超えるサービスを受けたときは、超えた部分は全額本人負担となります。

また、施設に入所したとき(ショートステイ含む)の居住費(滞在費)や食事代も利用者の負担となります。

表:居宅サービス区分支給限度額

| 要介護度 | 居宅サービス 支給限度額 (1ケ月あたり) |

福祉用具購入費 (1年度につき) |

住宅改修費 (原則1回限り) |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 一律10万円 | 一律20万円 |

| 要支援2 | 105,310円 | ||

| 要介護1 | 167,650円 | ||

| 要介護2 | 197,050円 | ||

| 要介護3 | 270,480円 | ||

| 要介護4 | 309,380円 | ||

| 要介護5 | 362,170円 |

Q7 自己負担が高額となった場合は?

医療保険の高額療養費のように、負担が一定額を超えたときに高額介護サービス費が支給されます。

低所得の方には、より低額の限度額が設定されています。

高額介護サービス費について

世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる1割、2割または3割の利用者負担の1ケ月の合計額が下表の金額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費の申請ができます。

表:高額介護サービス費

| 区分 | 負担上限額(月額) | |

|---|---|---|

| 1.生活保護受給者または市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 | 15,000円(個人) | |

| 2.市民税非課税世帯であって,合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円(個人) | |

| 3.市民税非課税世帯であって,合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 24,600円(世帯) | |

| 4.一般世帯 | 44,400円(世帯) | |

| 5.現役並み所得者(※1) | 年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円(世帯) |

| 年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円(世帯) | |

| 年収約1,160万円以上 | 140,100円(世帯) | |

注1 同一世帯に複数の要介護者がいても同額です。

注2 高額介護サービス費の支給対象とならないもの

- 在宅の要介護者の福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分、デイサービスの食費等

- 施設入所者(ショートステイ含む)の居住費及び食費、理美容代などの日常生活費

(※1)現役並所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、単身世帯の場合は年収383万円以上、二人以上世帯は年収520万円以上の場合はさします。(課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いたあとの額をいいます。)

Q8 どんなサービスを受けることができるの?

介護や支援が必要と認定されて受けられる介護サービスには、ホームヘルパーの派遣や訪問看護など、保健・医療・福祉の各サービスが含まれます。

これらの中から本人や家族の希望を生かし、支給限度額の範囲内でいくつかを選んで組み合わせることにより総合的なサービスが受けられるようになります。

保険料

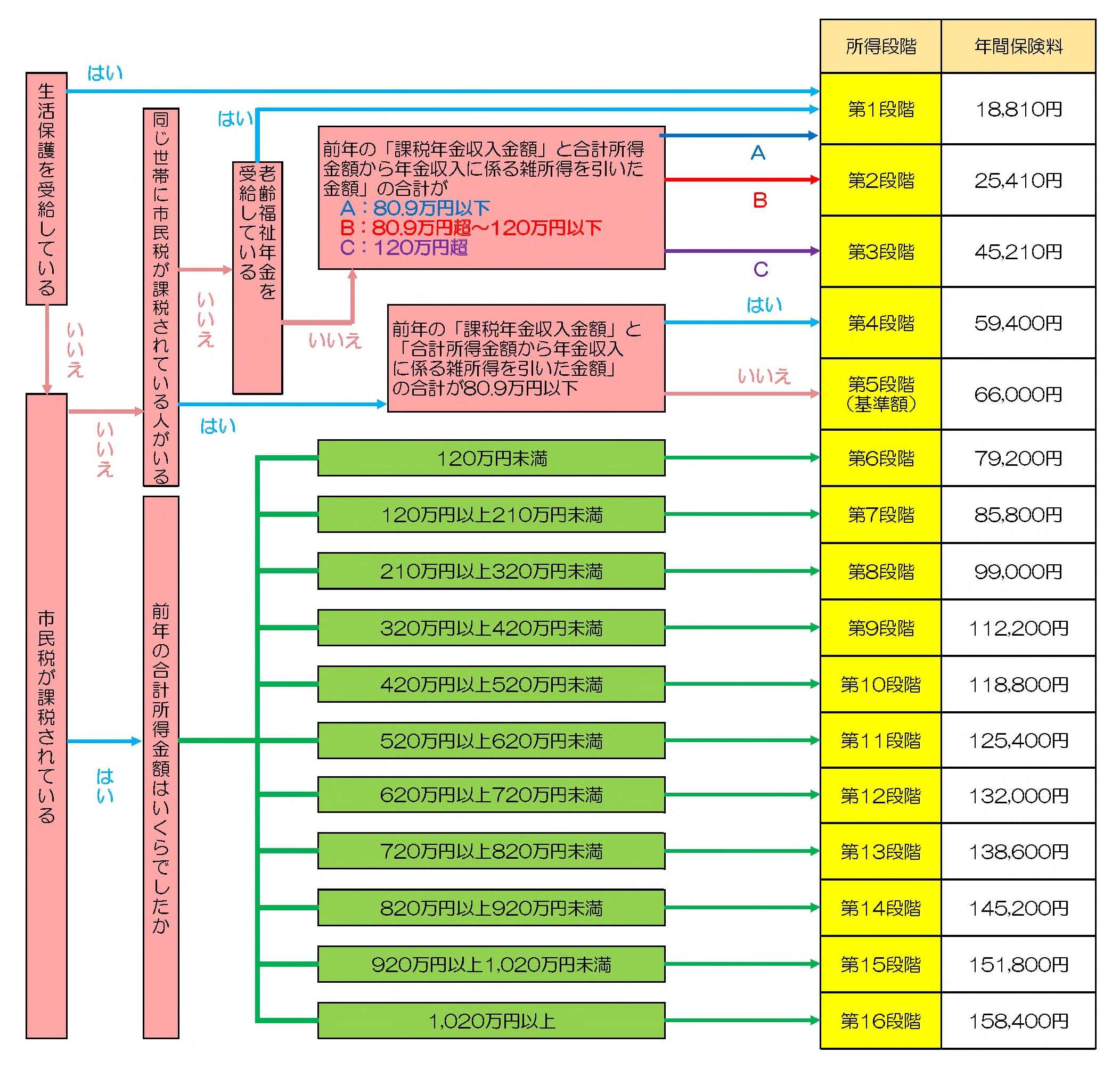

Q9 年間の保険料は?

65歳以上の方の保険料は、介護保険法に基づき下関市の条例によって定められています。

あなたの保険料がいくらになるか調べてみましょう。

表:65歳以上の方の介護保険料(令和7年度~令和8年度)

| 所得段階 | 該当者 | 月額保険料 | 年額保険料 |

| 第1段階 | ・生活保護の受給者 ・老齢福祉年金(※1)受給者で世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入金額」と「合計所得金額(※2)から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が80.9万円以下の方 |

1,567.5円 |

18,810円 |

| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入金額」と「合計所得金額(※2)から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が80.9万円を超え、120万円以下の方 |

2,117.5円 |

25,410円 |

| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入金額」と「合計所得金額(※2)から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が120万円を超える方 |

3,767.5円 |

45,210円 |

| 第4段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年の「課税年金収入金額」と「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が80.9万円以下の方 | 4,950円 | 59,400円 |

| 第5段階 (基準額) |

世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年の「課税年金収入金額」と「合計所得金額(※2)から年金収入に係る雑所得を引いた金額」の合計が80.9万円を超える方 | 5,500円 | 66,000円 |

| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円未満の方 | 6,600円 | 79,200円 |

| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の方 | 7,150円 | 85,800円 |

| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の方 | 8,250円 | 99,000円 |

| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が320万円以上420万円未満の方 | 9,350円 | 112,200円 |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が420万円以上520万円未満の方 | 9,900円 | 118,800円 |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が520万円以上620万円未満の方 | 10,450円 | 125,400円 |

| 第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が620万円以上720万円未満の方 | 11,000円 | 132,000円 |

| 第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が720万円以上820万円未満の方 | 11,550円 | 138,600円 |

| 第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が820万円以上920万円未満の方 | 12,100円 | 145,200円 |

| 第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が920万円以上1,020万円未満の方 | 12,650円 | 151,800円 |

| 第16段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が1,020万円以上の方 | 13,200円 | 158,400円 |

※1 老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。

※2 合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、所得控除(扶養控除、医療費控除等)や特別控除(土地建物を売却したときの譲渡所得で受けられる控除等)、損失の繰越控除をする前の金額です。ただし、保険料の算定においては、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額は控除されます。第1段階から第5段階の方は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする。)

※3 低所得者の保険料軽減…消費税率引き上げに伴う、公費投入による低所得者の保険料軽減が、令和6年度から令和8年度においても継続されます。

基準額に対する割合

- 軽減前

- 第1段階 0.455

- 第2段階 0.585

- 第3段階 0.69

↓

- 軽減後(令和6年度~令和8年度)

- 第1段階 0.285

- 第2段階 0.385

- 第3段階 0.685

40歳から64歳までの方の保険料の額は、加入している各医療保険により算出されます。