本文

アルコールと健康

アルコールについて

厚生労働省から飲酒ガイドラインが公表されました。

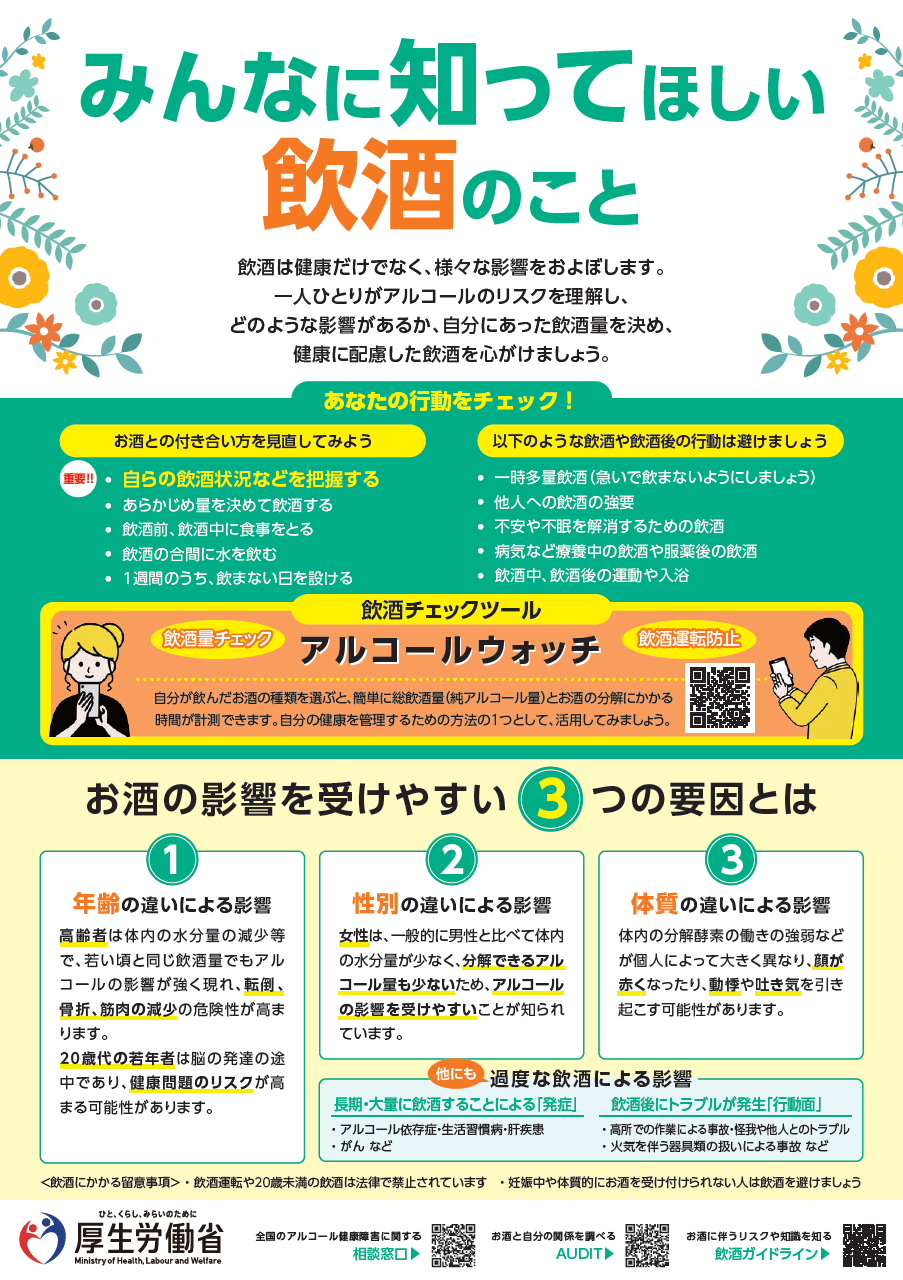

みんなに知ってほしい飲酒のこと [PDFファイル/230KB]

生活習慣病のリスクを高める飲酒量

- 厚生労働省では、生活習慣病のリスクを高める飲酒量(1日当たりの平均純アルコール摂取量)を、男性では40g以上、女性では20g以上としています。

- 純アルコール20gを含む飲酒量は、日本酒であれば1合(180ml)、ビールであれば中瓶(500ml)1本に相当します。下記の表をご参照ください。

- アルコールは血液を通じて全身を巡り、全身の臓器に影響を与えるため、飲みすぎた場合には、いろいろな臓器に病気が起こる可能性があります。飲酒による影響には、個人差があり、例えば年齢、性別、体質等の違いによって、それぞれ受ける影響が異なります。

- アルコールのリスクを理解した上で、純アルコール量に着目しながら、自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です。

生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばしていくために、下関では各自で取り組む行動目標を設定しています。

飲酒習慣や摂取量をこの機会に見直してみましょう。

ふくふく健康21 主体的な健康づくりの実践(飲酒) ←クリック

1日当たりの純アルコール摂取量を計算してみましょう

算出式)摂取量(ml)×アルコール度数(度数/100)×0.8(アルコール比重)

例:ビール500ml(度数5%)の場合の純アルコール量

500ml×0.05×0.8=20g

飲酒習慣や飲酒量をセルフチェックしてみましょう

飲んだお酒の種類と量を選択することで、純アルコール量と分解時間を簡単にチェックできます。

あなたの飲酒を見守るアルコールウォッチ〈厚生労働省〉<外部リンク>をご参照ください。

No!妊婦・授乳中の飲酒

妊娠中は、胎盤を通じて、授乳中は母乳を通して、胎児や乳児の血液中にアルコールが流れ込み、胎児や乳児の脳や体の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。妊娠中や授乳期はもちろん、妊娠を意識し始めたときからお酒を飲むのはやめましょう。

妊娠中は、胎盤を通じて、授乳中は母乳を通して、胎児や乳児の血液中にアルコールが流れ込み、胎児や乳児の脳や体の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。妊娠中や授乳期はもちろん、妊娠を意識し始めたときからお酒を飲むのはやめましょう。

お酒は上手にたしなみましょう!

(1)週に1~2日は休肝日をつくる

アルコールは肝臓で分解されるため、連日の飲酒は肝臓の負担となります。休肝日をつくり、自分の肝臓をいたわってあげましょう。

(2)飲む時は食事も一緒に

(2)飲む時は食事も一緒に

食べながら飲むことで、急激な血中アルコール濃度の上昇を抑えることができ、お酒に酔いにくくする効果があります。食べ過ぎには注意し、脂肪や食塩の多いものを控え、栄養バランスを考えて選びましょう。

(3)飲酒の合間に水や炭酸水を飲む、または割って飲む。

強い酒は胃を刺激し、胃炎や十二指腸潰瘍の原因となったり、少量でも酔いがまわりやすく、急性アルコール中毒に陥る可能性が高まります。お酒を飲む時は、水または炭酸水を交互に飲んだり、強いお酒は割って飲んだりしましょう。

(4)定期健診を必ず受ける

肝臓は「沈黙の臓器」といわれ、よほどのことがない限り音を上げない臓器です。そのため、自覚症状があってからでは重症化している可能性もあります。定期的に健康診断を受け、飲みすぎていないか肝機能の状態をチェックしましょう。

肝臓は「沈黙の臓器」といわれ、よほどのことがない限り音を上げない臓器です。そのため、自覚症状があってからでは重症化している可能性もあります。定期的に健康診断を受け、飲みすぎていないか肝機能の状態をチェックしましょう。

関連情報

-

厚生労働省〈健康に配慮した飲酒に関するガイドライン〉<外部リンク>

-

山口県ホームページ〈アルコール健康障害について〉<外部リンク>